Les

origines de la corrida

Les

origines de la corrida

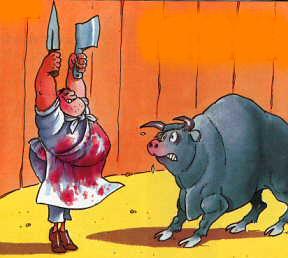

Au 16e siècle, à Séville, quelques employés des abattoirs s’amusent à pourchasser et esquiver les taureaux avant de les tuer. Juchée sur les toits, la foule assiste à ce spectacle. Les autorités tentent d’interdire pendant deux siècles ces pratiques pour mettre un terme aux dégâts occasionnés. Mais peu à peu ces spectacles sont aussi organisés dans des villes d’Andalousie, de Castille et de Navarre et ce divertissement devient une profession : les premiers toreros rémunérés sont d’anciens employés des abattoirs. Une coutume veut alors que le dernier taureau soit livré à la foule qui le massacre allègrement !

Les

premiers jeux taurins

Les

premiers jeux taurins

Les premiers jeux taurins et chevaleresques naissent vers 1100/1200. La noblesse guerroyant à cheval, y voit là une excellente possibilité de s’entraîner. Mal connus avant le 16e siècle, ces jeux ont lieu en de nombreuses occasions (fêtes pour célébrer la venue d’un personnage important, canonisation d’un saint...). On aménage, pour la circonstance la plaza (place) avec des gradins de bois.

On distinguait alors deux formes de combats :

1) Lanzala : le taureau charge le cavalier. Ce dernier l’attend et le tue d’un coup net en lui perforant le cervelet de son javelot.

2) Rejon : basé sur la ruse et l’esquive du cavalier. Combat particulièrement meurtrier pour tous les protagonistes où le sang et les entrailles giclaient à flots et où l’odeur d’excréments et de charnier embaumait les lieux.

Le

taureau

Le

taureau

Le taureau qui arrive dans l’arène doit être en parfaite santé, bien " présenté ", c’est-à-dire de belle prestance, " bien armé " avec des cornes intactes, de belle forme. S’il boîte, s’il a un quelconque défaut (vision ou autre) le public n’hésite pas à demander son renvoi.

Le

public

Le

public

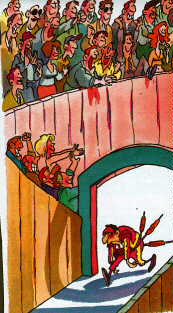

La foule des gradins n’est pas seulement spectatrice, elle est également

protagoniste. Pour le public espagnol, la tauromachie est profondément

ancrée dans sa culture. Ces passionnés de tauromachie s’appellent

eux-mêmes "aficionados". Ils ont leurs journaux, leurs clubs, leurs

militants acharnés.

Le jeu a des règles impératives qui doivent être

respectées par ses protagonistes, qui sont ici le public, le taureau

et les professionnels de la corrida (toreros et "mundillo").

La corrida à cheval ou corrida de rejones

Du Moyen Age au 18ème siècle, la noblesse espagnole s’adonnait

à la tauromachie. C’était un exercice mi-sportif mi-guerrier,

pratiqué à cheval et lance au poing. Tombée en désuétude,

cette pratique aristocratique a été ressuscitée puis

modernisée au 20ème siècle. La course de rejones se

déroule aussi en 3 tercios, c’est-à-dire en 3 actes :

1er

acte : le tercio de pique

1er

acte : le tercio de pique

En pénétrant dans l’arène, le taureau est confronté

à un cheval très agile, monté par un homme vêtu

à la mode andalouse. Le cavalier tient à la main un long

manche de bois prolongé par une lame de poignard, le "rejon de châtiment".

Le cavalier, dit "rejoneador" ou "caballero en plaza", provoque la charge

du taureau en galopant vers lui. Le cheval, dressé à cet

effet, esquive de justesse le coup de corne et, pendant que les deux bêtes

se frôlent, l’homme en profite pour clouer son arme entre les épaules

du bovin. Le rejon se casse en deux : la lame reste enfoncée dans

la chair. Après une course poursuite, le taureau s’immobilise. Le

torero se fait donner un autre rejon, s’élance et le plante comme

le premier. A la fin du premier tercio, le taureau porte entre les épaules

2 ou 3 lames d’acier longues de 15 cm. Il saigne beaucoup et chaque pas

est pour lui un supplice.

2ème

acte : le tercio de banderilles

2ème

acte : le tercio de banderilles

Une banderille est un harpon d’acier à manche de bois. La pointe,

une fois enfoncée dans la chair, y reste fixée. A chaque

mouvement de l’animal le manche de la banderille se balance, remuant le

fer dans la plaie. Cette torture continuelle a pour but de provoquer la

colère de l’animal, d’exciter sa combativité pour le spectacle.

Le règlement taurin autorise le rejoneador à planter au même

taureau 4 banderilles longues et 3 courtes. A la fin du 2ème tercio,

le taureau supplicié, hérissé de banderilles est épuisé

par les courses-poursuites et ses blessures, affaibli par le sang perdu.

3ème acte : le tercio de mort

Les "rejones de mort" ont une lame d’épée. Pour exécuter

l’animal blessé, le caballero a droit à 3 rejones, donc à

3 essais. Après quoi, si le condamné vit encore, le cavalier

doit mettre pied à terre pour l’achever ou laisser cette tâche

à un autre torero.

Espagne: premières victoires!

On peut se demander si ce spectacle archaïque pourra se maintenir dans un monde moderne qui évolue sans cesse. C'est en Espagne, berceau de la tauromachie, que l'on assiste aux premières victoires anti-taurines. Alors que les arènes françaises ouvrent gratuitement leurs portes aux enfants de moins de 12 ans, la Catalogne espagnole interdit depuis 1998 aux mineurs de moins de 14 ans d'assister aux corridas. De plus, en l'espace de 10 ans, quatre villes catalanes se sont illustrées en refusant ce genre de manifestation sur leurs terres. En France, depuis l'apparition de la corrida en 1853,un seul maître mot : laisser- faire. En 1951, la loi offre une dérogation à la corrida. Désormais, les sanctions pénales en cas de mauvais traitement envers un animal domestique, prévues par la loi Grammont de 1850, ne s'appliqueront pas aux courses de taureaux, lorsqu'une "tradition locale ininterrompue" peut être invoquée. En clair, piquer et tuer publiquement un taureau à Arles, c'est une tradition, mais à Paris, c'est un acte de cruauté puni par la loi !

Notre point de vue

Je pense que tuer un taureau pour distraire certaines personnes n'est pas très bien. Je ne comprends pas les gens qui vont dans une arène pour voir le sacrifice d'un animal. S'ils trouvent ça amusant, tant mieux pour eux, mais moi, je trouve que c'est de la cruauté.